今回ご紹介するのは、『理系脳をつくる 食べられる実験図鑑』。

あの有名な開成中学校・高等学校の化学科教諭、宮本一弘先生が監修をつとめています。

夏休みが近づくと、毎年自由研究のテーマに悩まれているかたも多いのではないでしょうか。そんなときは『理系脳をつくる 食べられる実験図鑑』の本をつかって、実験しながらお菓子づくりに挑戦してみてはいかがでしょうか。

お菓子づくりを通して楽しみながら理科の知識を得られる本になっています。

- タイトル

理系脳をつくる 食べられる実験図鑑

- 著者

中村 陽子/宮本 一弘(監修)

- 出版

主婦の友社

- ページ数

128ページ

対象年齢の記載はとくにありませんが、個人的には学校で理科の授業がはじまる小学校3、4年生以降がいいかなと感じます。

もちろんそれ以下の年齢でも楽しむことができますが、科学的なことを伝えたり、今後授業で習うかもしれないことを知っておきたいというようなかたは小学校高学年からがベスト。必要なものの買い物をしたり、実験の準備や調理作業をメインでやってもらったりできるのでおすすめです。

- 夏休みの自由研究が決まらない

- 実験や料理に興味がある

- おもしろく・おいしく科学を学びたい

実際につくってみました:キラキラミラーキャンディー

「再結晶化」を学ぶのが今回のテーマ

それではさっそく、本書から「キラキラミラーキャンディー」をつくってみました。上の画像がつくったものですが、もともとつるつるだった飴にザラメのようなキラキラとした結晶がついているのがわかります。

「再結晶化」というものを学ぶのが今回のテーマ。だいたい中1ぐらいで習うものですが、早ければ小学生でも知る機会があるかもしれません。

また今回、材料の記載はしておりますが、詳細に関しては権利の関係上のせることができないため書籍にてご確認ください。

粉末ジュースとは

粉末ジュースとして用意するのは画像のようなもので、駄菓子売り場でよく見かけるイメージです。

スーパーではなかなか見つけられなかったのですが、100円ショップの「ダイソー」で見つけました。フルーツ味が一般的なようですが、なかったのでこちらを購入。どの味でも実験に支障はなさそうです。

「キラキラミラーキャンディー」づくりのようす

グラニュー糖を溶かしたジュースの中に、核となる棒付きキャンディーをいれ、数日間放置します。なんとこのキャンディー、できあがるまで1週間かかります。時間はかかりますが、逆に夏休みの自由研究にはぴったりなのではないでしょうか。

ちなみに、棒付きキャンディーには、チュッパチャプスをつかっています。

画像のように器にキャンディーを吊し、そのままの状態を維持します。キラキラの結晶が日がたつにつれ、だんだん増えてくるのを観察するのも実験のねらいです。

置いておくのは常温にするべきかどうか迷いましたが、夏場だったこともあり心配なので冷蔵庫に入れて観察していました。無事にできてよかったです。

実際につくってみました:つぶつぶクリームソーダ

「かたまるふしぎ」実験

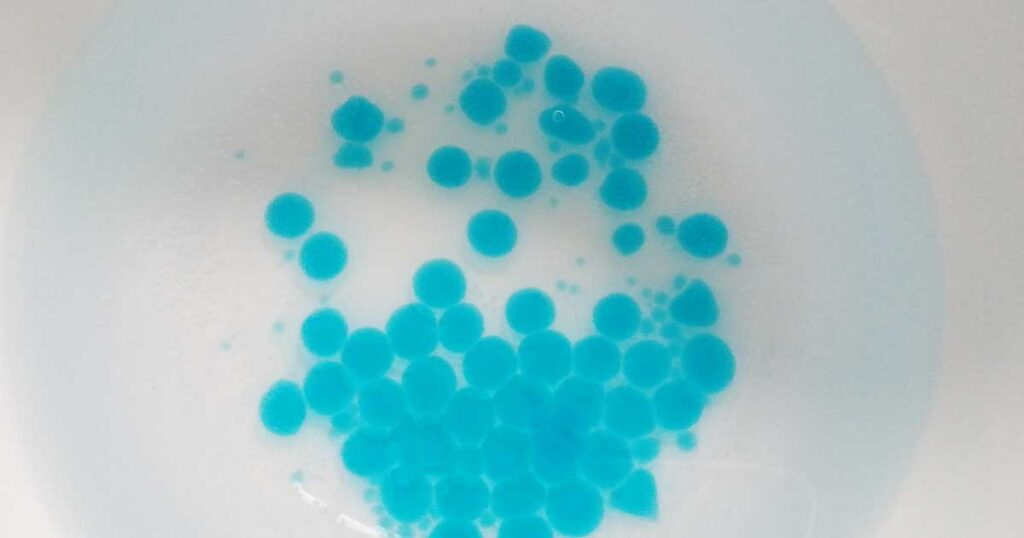

続いて「つぶつぶクリームソーダ」をつくってみました。ビジュアル的にもとてもいいレシピ。すこし見えづらいですが、タピオカのような青いつぶつぶがソーダの中に入っています。

クリームソーダといえばメロンシロップですが、今回はメロンシロップではなくブルーハワイに。アイスもなしです。

ボトルとかき氷シロップは100円ショップのもの。かき氷シロップは冬になると取り扱っているスーパーが少なくなってしまうので、ぜひ手に入りやすい夏の時期につくってみてください。夏らしい爽やかなビジュアルに子どもも大喜びです。

アルギン酸ナトリウムと乳酸カルシウムとは

材料には「アルギン酸ナトリウム」と「乳酸カルシウム」というすこし聞きなれない材料が必要です。

「アルギン酸ナトリウム」は、褐藻類(昆布やわかめなど)に含まれる天然の水溶性食物繊維で、ゼリーやアイスクリームなど食品にも多く用いられています。「乳酸カルシウム」は、サプリメントやスポーツドリンクなどカルシウムの補給源や食品添加物として広く使われている化合物です。

どこで売ってるかというと、大きめのドラッグストアやホームセンターで手に入れることができます。

しかし今回は思ったような商品に出会えなかったのでネットで購入しました。実際に購入したのは『つかめる水玉』という商品。ちょうどアルギン酸ナトリウムと乳酸カルシウムがセットになっています。価格も安いので、とりあえずちょっと試してみたいなと思っているかたにおすすめです。

『つかめる水玉』は購入時に分量の記載がなかったので、どのくらいの量が入っているのかが届くまで全くわからなかったのですが、とりあえず2つ購入してみました。結果、必要な分量が少し足りなかったので他の材料を調整して取り組みました。

3つほど購入すれば、書籍と同じくらいの分量で作ることができると思います。

また、今回の「つぶつぶクリームソーダ」に使用する場合に限っては、乳酸カルシウムに対してアルギン酸ナトリウムの量が少ないので乳酸カルシウムが余ってしまいます。そんなときはアルギン酸ナトリウムのみを買い足すと、何回も実験できていいと思います。

アルギン酸ナトリウムと乳酸カルシウムをネットで探していて思ったのですが、価格の振り幅がわりと大きいなと感じました。通常100円台の商品が1000円なんてことも。

人気のフリマアプリなどでの出品も確認しましたが、通常より高価格で設定しているものが多い印象でした。価格をきちんと調べるか、信頼できるサイトや店舗などで購入することをおすすめします。

「つぶつぶクリームソーダ」づくりのようす

材料がそろったので、さっそく実験に移ります。まず初めにつぶつぶの素を作る作業です。ソースボトルに材料を入れ、シャカシャカと振り混ぜ合わせます。けっこう時間がかかりますが(10分ほど)、小さな子でもできるのでここはぜひ子どもに振ってもらいましょう。

乳酸カルシウムを水で溶かしておいたボウルの中に、一滴ずつ、つぶつぶの素を落としていきます。すると、いくらのようなつぶつぶが出来上がりました。

今回はソースボトルではなくドレッシングボトルで代用したので、一滴ずつ落とすのがあまりうまくできませんでしたが、なんとかかたちにはなりました。色が鮮やかでとてもきれいです。

出来上がったつぶつぶは、ざるで水洗いします。最後は盛り付け作業をして完成。

氷をたくさんつめたグラスにソーダを注ぎ、つぶつぶのゼリーをいれます。氷をたくさんいれたほうが、氷の間にもつぶつぶがのるので見栄えがよくなりますよ。

つぶつぶのゼリーは一見タピオカのように見えますが、柔らかいゼリーなので小さな子どもの喉につまる心配はありません。また、ソーダなどの炭酸が苦手な子は、つぶつぶが少し見えづらくなりますがカルピスやスポーツドリンクで代用してもおいしそうだなと思います。

今回つくった「つぶつぶクリームソーダ」。できあがりだけみるととても難しそうにみえますが、材料さえそろえば意外と簡単に作れるものなんだな、という感想です。

まだまだ「ふしぎ」がいっぱい

本書では、ぜんぶで16レシピ+αが掲載されていました。レシピはほぼお菓子やデザートと子どもが喜びそうなものがいっぱいです。

前述の「つぶつぶクリームソーダ」のように中にはすこし特殊な材料をつかうレシピもあったりしますが、だいたいの材料は近所のお店で手に入るものでできるかなと感じました。(粉ゼラチンや重曹(食用)など。)

また、ぜんぶの材料をきっちりそろえるとお金もかかってしまうので、たとえばレシピに書いてある材料を半分の量にしたり、家にあるもので代わりにつかえそうなものはどんどんつかうようにするのがおすすめです。

以上、お菓子づくりの中でたくさんの「ふしぎ」を発見できる1冊をご紹介しました。子どもたちには、いつも身の回りにあふれている「なぜだろう」「ふしぎだな」という気持ちを大切にしてくれるといいな、と思っています。

夏休みの自由研究はもちろん、雨の日やおうち時間の充実にぜひ実験してみてはいかがでしょうか。